施工例紹介更新しました!

外構工事【陸前高田市】S様邸

法面が崩れる前に擁壁を設置!

画像をクリックして施工例紹介をぜひご覧ください!

外構工事【陸前高田市】S様邸

法面が崩れる前に擁壁を設置!

画像をクリックして施工例紹介をぜひご覧ください!

暮らしの広場8月号を発行しました。

今月のトレンドキーワードは「ユニバーサルデザイン」。

子供からお年寄りまで、みんなが快適に暮らせる住まい。

10年、20年。この先ずっと快適に過ごせる住まいにするために、ユニバーサルデザインを取り入れてみませんか?

その他、ホームカウンセラーによる、8月の行事や夏マスク、熱中症対策、夏野菜、多肉植物の増やし方などをご紹介致します♪

暮らしの広場7月号を発行しました。

今月のトレンドキーワードは「巣ごもりライフ」。

日照時間が短く、冬が長いデンマークでは、巣ごもりライフが日常的。

自宅で心地よい生活を送るためのヒントをデンマークから学んで、生活に取り入れてみませんか?

その他、ホームカウンセラーによる7月の行事、七夕、土用の丑の日、海の日や7月の色、

多肉植物の寄せ植えなどをご紹介致します♪

ニオイも煙もこれで安心!レンジフード交換工事【陸前高田市】M様邸

画像をクリックして施工例紹介をぜひご覧ください!

暮らしの広場6月号のトレンドキーワードにもなっていた「キャンドルナイト」。電気を消して、ローソクの灯りで時間を過ごそうというもの。電気を消す時間は20:00~22:00のたった2時間。電気のない時間に「発見したこと」「感じたこと」をこれからの生活につなげていこうというコンセプトがあります。カナダで始まったこのイベントは、このごろ日本各地でも行われるようになりました。

★どうして夏至?★

その理由は、夏至は地球と太陽の位置関係で起こる天体現象で、特定の国ではなく、世界共通の日になるからです。国の文化や宗教に関係なく、地球で暮らす人々がつながる日とも言えます。このような意味あいから、冬至にもキャンドルナイトが行われ、夏とは違うキャンドルの温もりを感じることができます。

★キャンドルナイトの意味★

キャンドルナイトを過ごす意味は、ロウソクのやさしい灯りで、ゆったりとしたスローな時間を持つことにあります。電気を消すことで、電気のありがたさを感じ、電気のない中で発見したこと、気づいたことがあるのかもしれませんね。ゆったりと流れるスローな時間を楽しみ、ゆらゆら揺れる炎を見つめてみましょう。心が静まり、きっと癒されると思います。

★キャンドルナイトの過ごし方★

20:00~22:00の間、余分な電気を消し、ロウソクに火をつけ、ぼんやりとした薄明りの中で、思い思いの時間を過ごすだけ。コーヒーを飲みながら本を読んだり好きな音楽を聴いたり、子どもに絵本を読んであげたり、イベントに参加してみたり。ゆっくりのんびりとスローな時間を楽しみましょう♪「ゆるい気持ちでのんびりと」これがキャンドルナイトです。夏至に限らず、たまにはキャンドルでロマンチックな夜を過ごしてみてもいいかもしれませんね。

★キャンドルの効果★

キャンドルの炎のゆらぎには、「1/fゆらぎ」と呼ばれる効果があります。「1/fゆらぎ」とは、星の瞬き、木漏れ日、波の音、川のせせらぎ、そよ風などの自然現象に含まれている、規則的でも不規則でもないリズムの音。このようなリズムにはリラックス効果があると言われています。その音を聴くと自律神経が整い、心身がホッと癒されます。さらに、キャンドルをアロマキャンドルにすることで、炎のゆらぎ効果に加えて、香りによってリラックスする効果もあります。自律神経を整えることで、やる気や集中力、記憶力がアップしたり、気持ちが前向きになったりと身体に良いことがたくさんあります。

電気のありがたみを感じながら、キャンドルのやさしい灯りに癒され、のんびりとスローな時間をお過ごしください( ˘ω˘)☆

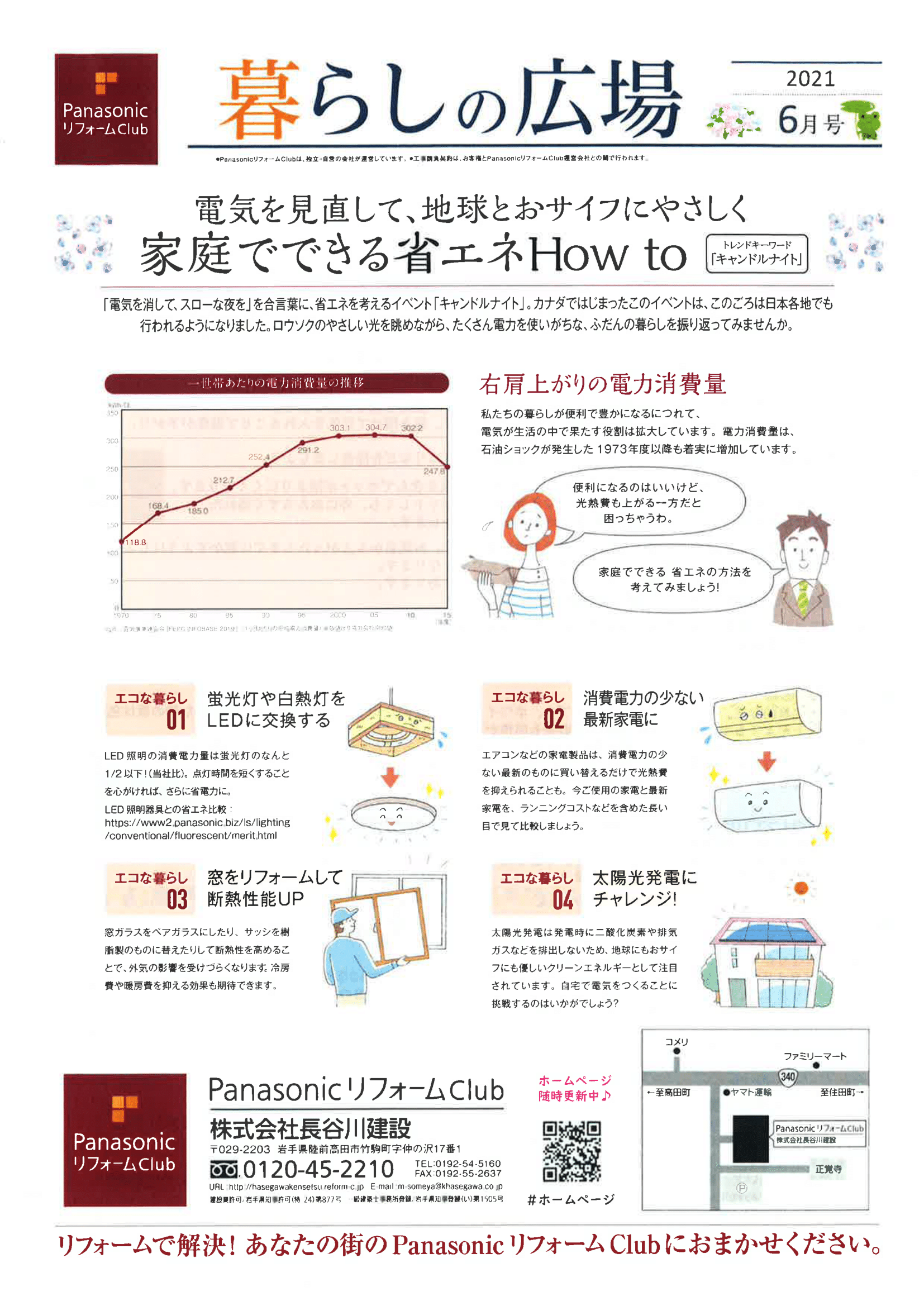

暮らしの広場6月号を発行しました。

今月のトレンドキーワードは「キャンドルナイト」。

「電気を消して、スローな夜を」を合言葉に、省エネを考えるイベント「キャンドルナイト」。

カナダで始まったこのイベントは、このごろは日本各地でも行われるようになりました。

ロウソクのやさしい光を眺めながら、たくさん電力を使いがちな、普段の暮らしを振り返ってみませんか?

その他、ホームカウンセラーによる梅雨ならではの話題、6月の花と色、夏至、父の日の由来などをご紹介いたします♪

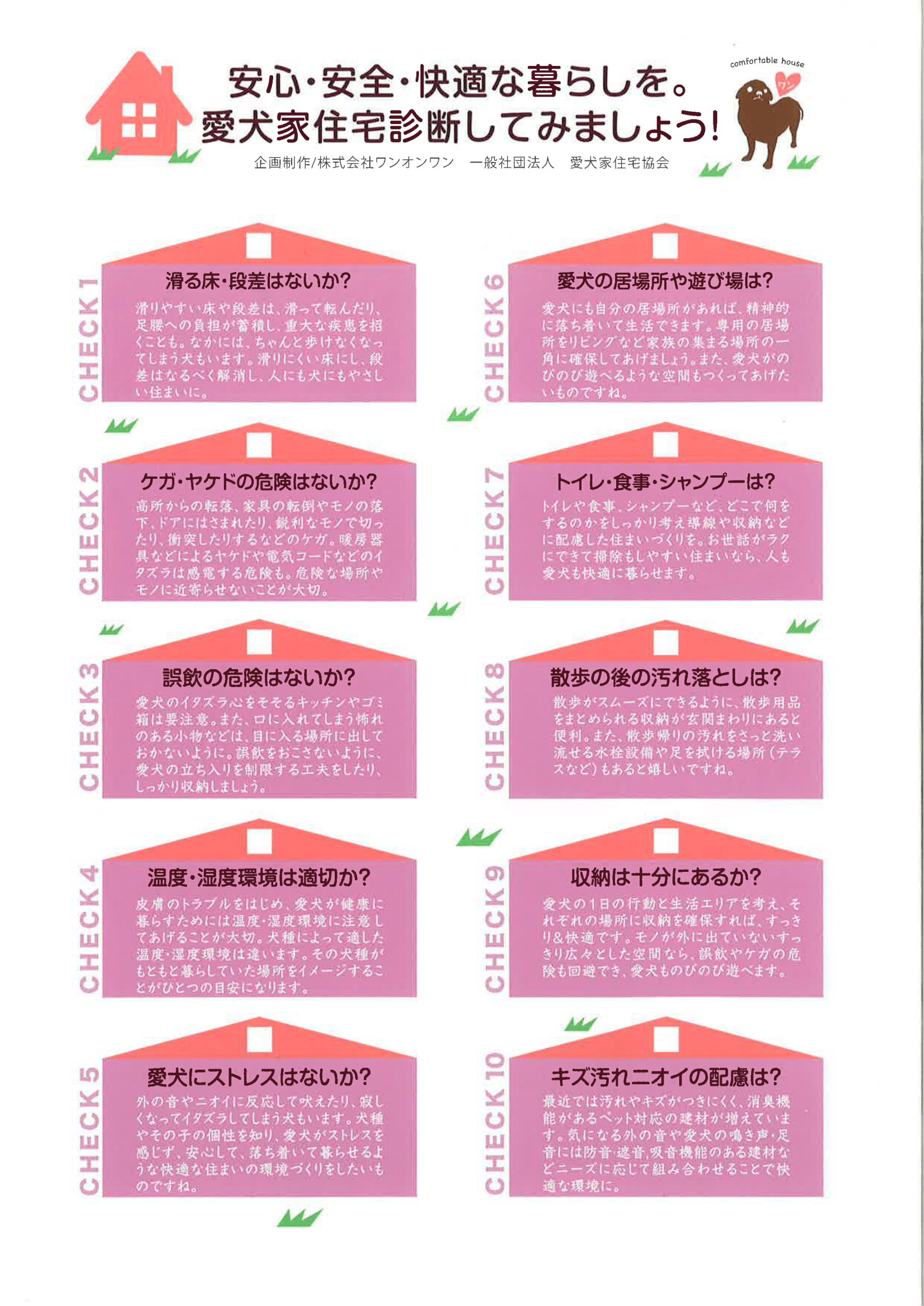

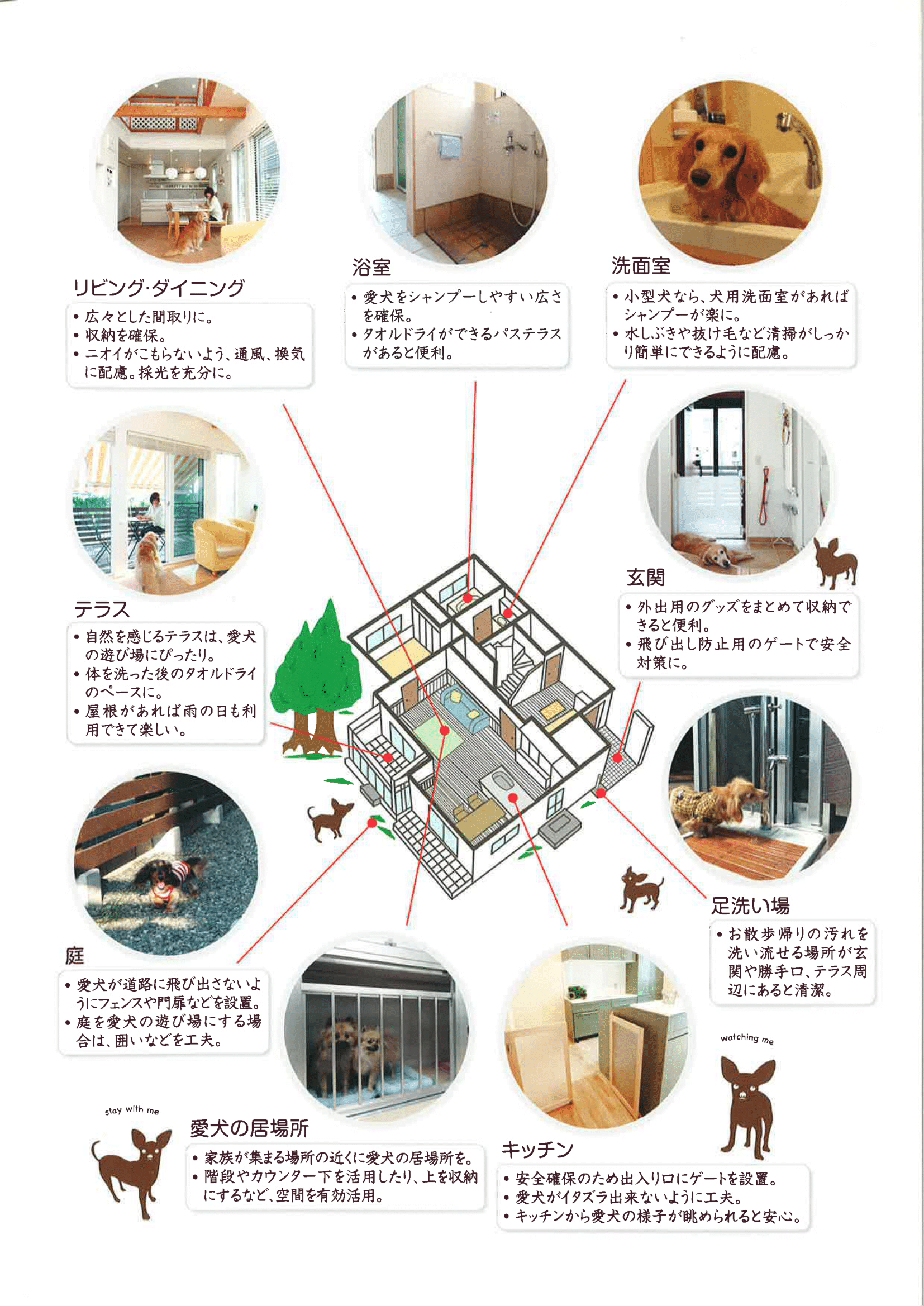

コロナ禍の中、ペットを飼育する家庭が急増しています。2020年は前年の30%増だそうです。在宅時間が長くなることで生じた家族間のストレスを吸収してくれることも要因の1つと言えるでしょう。一緒にいるだけで癒されるのがペットの魅力でもありますよね!今ではペットも家族の一員です。最近では、ペットと泊まれる宿も増えているようです。ペットを預けて旅行に行くよりは、ペットと一緒に旅先でも過ごしたいというニーズに応えたものです。

その一方で、飼育放棄や殺処分があるのも事実。飼い主のストレスが飼育放棄の原因ともいわれ、殺処分の15%は飼育放棄によるものだそうです。ペットを飼っている身としては信じがたい悲しい現実、、、”かわいい!!”だけで飼わずに、最期まで責任を持って面倒を見れるかどうか考えてから飼って欲しいですね。

ペットたちの悲劇を少しでも少なくするために、防止策として適した住環境にすることも大切です。病気やケガを治せるのは獣医師ですが、その発生要因である住環境は住宅業者しか直せません。

例えば・・・滑りやすい床と段差→関節疾患→段差の解消、床板の張替えなど。

人やペットが一緒に安心して快適に暮らせるお家、考えてみませんか?

■愛犬家住宅診断リスト■~think of your pets !!~

診断リスト参考にしてみてくださいね!

パナソニック製品にもペットと快適に暮らせる商品がたくさんあります。

■アーキスペックフロア■~ペット・家族・お客様へのストレスを軽減~

お手入れしやすいのでペットと快適に暮らせます。人とペットの共生に配慮した性能です。アンモニアに強く、傷、汚れがつきにくく、お手入れしやすいことに加え、イヌ・ネコのフケなどのアレル物質を抑制するアレルバスター配合塗装仕上げの床材です。

床の傷つきや汚れを気にせずペットと暮らせます

ペットと一緒に遊ぶためにも、傷や汚れがつきにくいフローリングを。ワンちゃん・ネコちゃんが部屋を走り回ったり、爪でひっかいても傷がつきにくい床材です。

■くぐり戸■

家族みんなが仲良く楽しく暮らすドア選びを

ペットも大切な家族の一員。だからこそ、住まいづくりやリフォーム時にペットも快適に暮らせる配慮をぜひプラスしてあげましょう。

ペットも自由に出入りしたい!

リビングで家族と遊んだり、自分のゲージに戻ったり、時間帯によってペットの過ごし方や過ごす場所も変わります。自由に出入りできなくて、ドアの前で入れなかったワンちゃんも、小さなくぐり戸があれば、好きな時間に好きな場所に移動することができ、のびのびと過ごすことができます。

ペットのために何とかしてあげたい!でも、どうしたらいいの?どんな商品があるの?など、ペットの住環境に関しても、気軽にお問い合わせくださいねU・ω・U!!

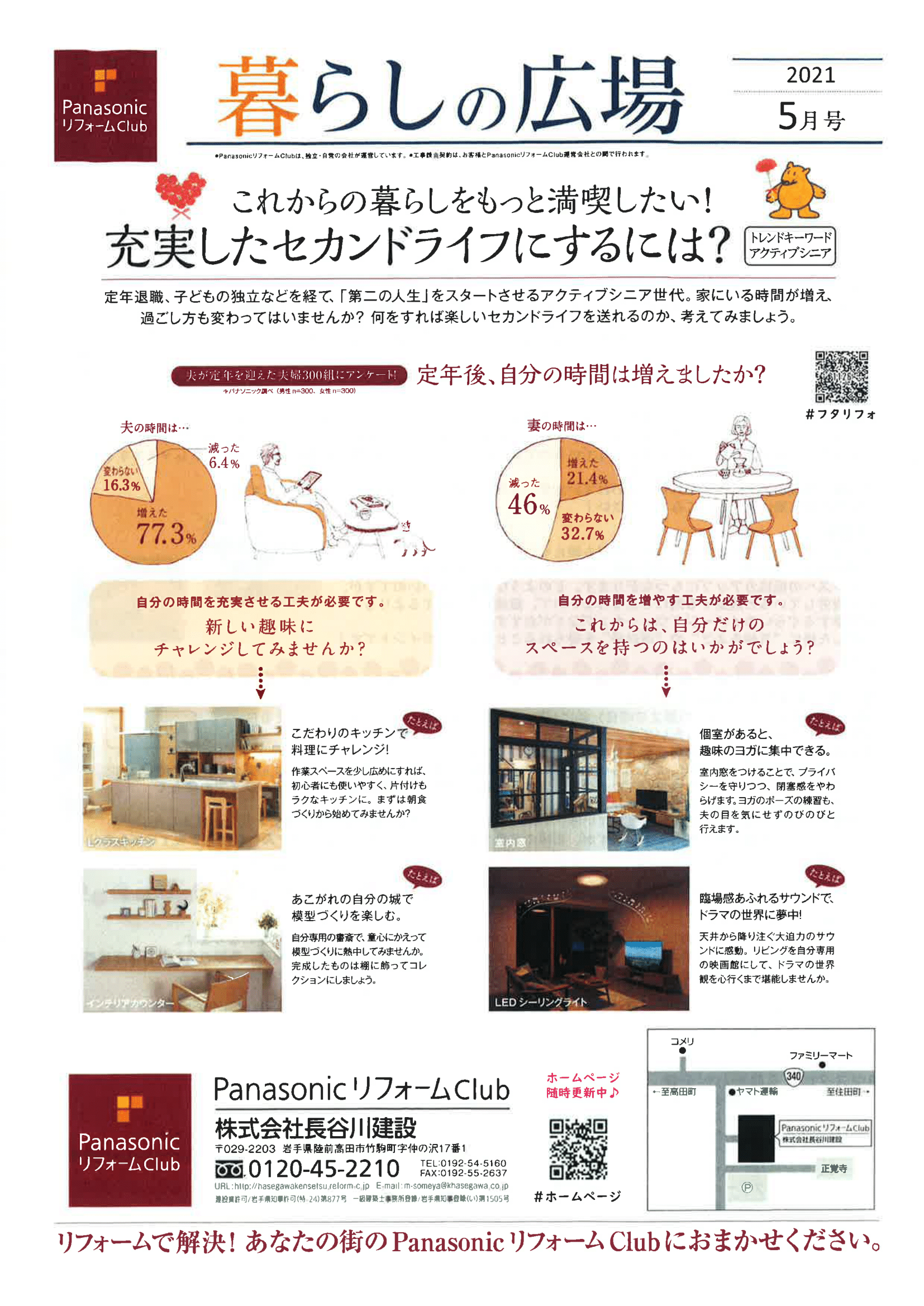

暮らしの広場5月号を発行しました。

これからの暮らしを満喫したい!充実したセカンドライフにするには?

今月のトレンドキーワードは「アクティブシニア」

定年退職、子どもの独立などを経て、「第二の人生」をスタートさせるアクティブシニア世代。

家にいる時間が増え、過ごし方も変わってはいませんか?

何をすれば楽しいセカンドライフを送れるのか、考えてみましょう。

その他、ホームカウンセラー中村による、季節の変わり目の体調管理、気分転換、マスクによる肌荒れ対策、母の日の由来などをご紹介いたします♪

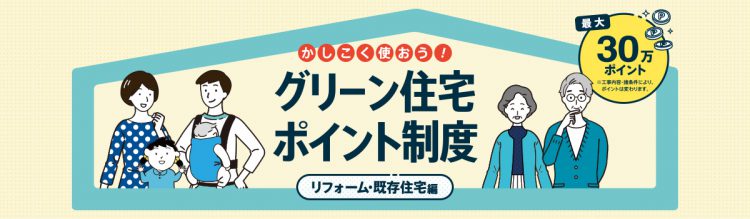

グリーン住宅ポイント制度が始まります!

●グリーン住宅ポイント制度ってどんな制度!?●

新型コロナウィルス感染症の影響により、落ち込んだ経済の回復を図る、一定の省エネ性能を有する住宅の新築やリフォーム等に対して、商品や追加工事と交換できるポイントを付与する制度です。

●対象となる住宅と期間●

2020年12月15日から2021年10月31日までに契約を締結した、一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持ち家・賃貸)、一定のリフォームや既存の住宅の購入が対象。詳しくはスタッフまで気軽にお問い合わせください!

●リフォーム・既存住宅の購入●

1ポイント=1円相当額

各項目別の合計 上限300,000ポイント取得!

<さらに既存住宅の購入により上限がアップ>

*若者・子育て世代

既存住宅を購入しリフォームを行う場合 600,000ポイント/戸

上記以外のリフォームを行う場合 450,000ポイント/戸

*その他の世帯

安心R住宅を購入しリフォームを行う場合 450,000ポイント/戸

上記以外のリフォームを行う場合 300,000ポイント/戸

※若者世帯とは、2020年12月15日時点で申請者が40歳未満の世帯。

※子育て世帯とは、2020年12月15日時点で、18歳未満の子を有する世帯。または、ポイント発行申請時点で18歳未満の子を有する世帯。

※自ら居住することを目的に購入した住宅について、売買契約締結後3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する場合に限る。

※自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る。

●対象の工事●

①開口部の断熱改修

②外壁・屋根・天井または床の断熱改修

③エコ住宅設備の設置

④バリアフリー改修

⑤耐震改修

●対象期間●

<リフォーム>

2020年12月15日から2021年10月末までの期間に工事請負契約を締結したもの。

<既存住宅の購入>

不動産登記事項証明書において新築と記載された日付が、2019年12月14日以前の住宅で、2020年12月15日から2021年10月末までの期間に売買契約を締結したもの。

<リフォームのグリーン住宅ポイント制度>

https://sumai.panasonic.jp/kokusaku/greenpoint/reform/

<既存住宅のグリーン住宅ポイント制度>

https://sumai.panasonic.jp/kokusaku/greenpoint/reform/#Sec_ownHouse

<登録商品一覧>

https://sumai.panasonic.jp/kokusaku/greenpoint/products/

<ポイント発行>ポイントがもらえるパナソニックのおすすめ商品をご紹介します!

https://sumai.panasonic.jp/kokusaku/greenpoint/reform/case/

<ポイント交換>グリーン住宅ポイントは「新たな日常」や「防災」などに対応した商品の追加工事に利用できます!

https://sumai.panasonic.jp/kokusaku/greenpoint/exchange/

グリーン住宅ポイント制度についてもっと詳しく知りたい方はコチラをご覧ください!

https://www.greenpt.jp/(グリーン住宅ポイント事務局)

窓からドアに!鋼製建具工事【事務所】

画像をクリックして、施工例紹介をぜひご覧ください!